明けぬれば暮るるものとは知りながら なほ恨めしき朝ぼらけかな 藤原道信朝臣

あけぬれば くるるものとは しりながら なおうらめしき あさぼらけかな(ふじわらのみちのぶあそん)

意味

一晩中貴女と過ごしたその夜が明けていく。夜はまたすぐに来るということは知っていても、それでもこの夜明け前の時間が恨めしいです。

百人一首の全音声を無料ダウンロードできます

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

語句

■明けぬれば 夜が明けてしまうと。完了の助動詞「ぬ」の已然形+接続助詞「ば」で、確定条件。 ■暮るるものとは 日が再び暮れて、また会えるものとは。 ■知りながら 「ながら」は逆説。また日が暮れて会えると理屈ではわかっているのだが、の意。 ■なほ そうはいってもやはり。副詞。 ■朝ぼらけ 夜明け前の明るい時間。恋人が別れる時間。

出典

後拾遺集(巻12・恋2・672)。671番の歌と詞書が「女のもとより雪ふり侍りける日かへりにつかはしける 藤原道信朝臣 帰るさの道やはかはるかはらねど解くるにまどふ今朝のあは雪」。671・672は続き物と見る。『後拾遺集』に即すると雪の情景だが歌単体で詠むと雪は情景から消え去る。

決まり字

あけ

解説

しんしんと雪の降りしきる冬の夜。男が女の元を訪れる。お互いの体を温め合うように、一晩を過ごす。翌朝。まだ暗いうちから男はいそいそと帰り自宅を始める。鬢の毛をささっと整え、烏帽子を被り…

「あなた、今度はいつ来てくださるの?」

「ああ、今夜また来るから」

そう言って男は牛車に乗り込む。雪の中、ゆっくりと動き出す牛車。男が牛車の窓を空けると、東雲の空がぼんやり明るくなってくる。

「ああ夜が明ける。また夜は来る。また会える。それはわかっている。しかし…

それでも恨めしいのだ。このぼんやり朝が開ける時間が」

そんな歌です。

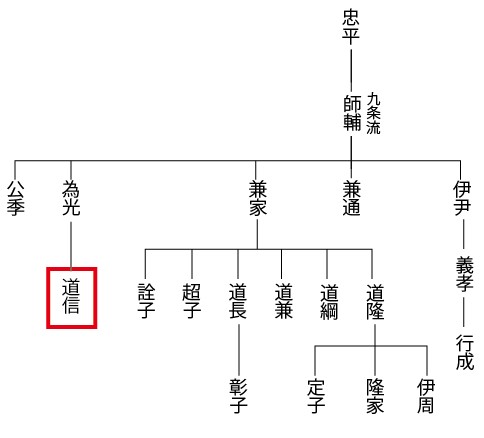

藤原道信朝臣(972-994)。平安時代中期の公家・歌人。太政大臣・藤原為光の三男。中古三十六歌仙の一人。母は45番謙徳公伊尹の娘。51番藤原実方、55番藤原公任らと交流がありました。

藤原道信 系図

右兵衛佐・左近少将・左近中将などを歴任します。和歌に巧みで容貌もすぐれ、一条天皇時代の花形的存在でしたが従四位左中将で23歳で夭折しました。家集に『道信集』。『大鏡』に「いみじき和歌の上手にて、心にくき人」とあります。

正暦3年(992年)6月、父太政大臣藤原為光が亡くなり恒徳公とおくり名されます。道信は悲しみに暮れ父上、父上と、周囲の慰めも耳に入りませんでした。しかし喪に服す期間は一年間と定められていました。一年後、喪服を脱ぐにあたって、

限りあれば今日ぬぎ捨てつ藤衣果てなきものは涙なりけり

(期限が決まっていることなので今日不本意にも藤衣を脱ぎ捨てるが、いつまでも果てのないものは涙だよ)

時の人々はこの話をきいて道信の親孝行なことに感心しました。

またある時小野宮殿と言われた藤原実資が、ある女御のもとに通っていることを聞いて、道信が詠みました。

嬉しさはいかばかりかは思ふらん憂きは身にしむ心地こそすれ

(嬉しいなんて少しでも思うだろうか。思わない。憂鬱な気持は身にしみて味わっているが)

どうやら道信もその女御に恋こがれていたようです。