わが庵は都の辰巳しかぞ住む 世をうぢ山と人はいふなり 喜撰法師

わがいおは みやこのたつみ しかぞすむ よをうじやまと ひとはいうなり(きせんほうし)

意味

私の庵は都の東南の方角、宇治山にある。こんなふうにノンビリ暮らしているよ。それなのに世間の人は侘しい場所だなどと言うんだ。

百人一首の全音声を無料ダウンロードできます

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

語句

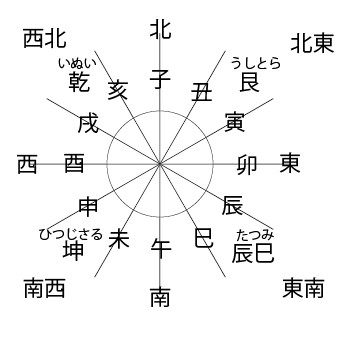

■辰巳 十二支で東南。十二支で「辰」「巳」の次は「午」にあたることから、馬といえば鹿、ということで鹿の意味がこめられているという説も。 ■しかぞ 「このように」という解釈のほか、動物の「鹿」をかける説もある。動物の鹿をかけると「私の庵は都の東南にあり鹿も住んでいるところですが」という意味になる。

【方位】

出典

古今集巻十八(雑下)「題しらず きせんほうし」

決まり字

わがい

解説

私の庵は、都の巽…東南にある。「しかぞすむ」は「こんなふうに過ごしているよ」どんなふうにか?のんびりと、気楽に過ごしているんです。それなのに人は「宇治山」だけあって、「憂し」悲しい山だなんて言ってるが、こんなふうに、私はのんびり気楽にやってるよ。都のみなさんこそ、あくせく大変そうですなあ。

ひょうひょうとした世捨て人感覚が出ている歌です。「しかぞすむ」に動物の「鹿」を掛ける説もあります。その場合、「私の庵は都の東南にある。鹿もいるし、私はこんなふうに楽しく過ごしていますよ」といった意味になります。

宇治は古くから貴族の別荘が多く、「源氏物語」の宇治十帖の舞台として有名です。全五十四帖の最後にあたる「橋姫」から「夢浮橋」までの宇治十帖では、光源氏の子孫たちの恋模様が描かれます。

また宇治といえば平等院鳳凰堂が有名ですね。しばらく工事中でしたが、2014年)春からリニューアルしました。

平等院鳳凰堂は藤原道長が別荘として築いたものをその子頼通が1052年に寺院として改築しました。中島にある阿弥陀堂は鳳凰堂として10円玉の裏の絵柄としても有名ですね。

源平合戦の際、平等院では以仁王をいただく源頼政と平家軍の間で激しい戦いが行われました。この世に極楽浄土を表したといわれるその名も「平等院」。平和の象徴のようなそんな名を持つ寺院で血で血を洗う争いが行われたことは皮肉な感じがします。

宇治川は琵琶湖から宇治を通って淀川にそそぐ流れの早い河です。古くは『古事記』応神天皇の下りに、皇位継承者であるウジノワキイラツコと、その兄オオヤマモリノミコトとの後継者争いの舞台となっています。

霧が深いことでも知られ、百人一首64番権中納言定頼の歌では朝ぼらけ宇治の川霧たえだえに あらはれわたる瀬々の網代木と詠まれています。

作者 喜撰法師

作者喜撰法師は生没年もハッキリしない実在も疑われる人物です。ハッキリ喜撰法師作として伝わっているのは百人一首に採られているこの「わが庵は」だけです。僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、小野小町、大友黒主と並び六歌仙のひとりに数えられています。

鴨長明「無名抄」には宇治山に喜撰法師のすまい跡があったという記述があります。「み室戸の奥に二十余町ばかり山中に入りて、宇治山の喜撰が住みける跡あり。家はなけれど、堂の石ずえなど定かにあり。此等必ず尋ねて見るべき事也」

(宇治の三室戸の奥に二十町ほど山中に入っていくと宇治山の喜撰法師が住んだという跡がある。家は無いが、建物の基がハッキリ残っている。これらはぜひ尋ねていって見ておくべきだ)

紀貫之の古今和歌集「仮名序」には喜撰法師の歌を評して「ことばかすかにしてはじめをはりたしかならず。いはば秋の月を見るに、暁の雲にあへるがごとし。詠める歌、多くきこえねば、かれこれをかよはしてよく知らず」とあります。

言葉が微妙で、始めと終わりがハッキリしない。いわば秋の月を見ていると明け方に雲にかくされてしまうようなものだ。詠んだ歌もそれほど伝わっていないので色々文をつかわして問い合わせてみたが、よくわからない」と。

この「わが庵は」の歌によって喜撰法師の名は「宇治」と強く結びつけられました。宇治といえば喜撰。宇治といえば茶。というわけで宇治茶には「喜撰」という銘柄があります。「喜撰」の上等なものを「上喜撰」といいます。

太平の眠りをさます上喜撰たった四杯で夜も眠れず

嘉永6年(1853年)マシュー・ペリー率いるアメリカ海東インド艦隊が横須賀の浦賀に来航した時の騒動をよんだ狂歌です。

四杯の上等の喜撰茶を飲んで目がギラギラして眠れない、それと舟を一杯二杯と数えることから四杯の蒸気船ということをかけているわけです。