ちはやぶる神代も聞かず竜田川 からくれなゐに水くくるとは 在原業平朝臣

ちはやぶる かみよもきかず たつたがわ からくれないに みずくくるとは (ありはらのなりひらあそん)

意味

不思議が多かった神代の昔にも聞いたことはありません。こんなふうに竜田川の水面に紅葉が真っ赤に映って、まるでくくり染めにしたように見えるなんて。

竜田川

竜田川と大和川の合流点

百人一首の全音声を無料ダウンロードできます

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

語句

■ちはやぶる 勢いが激しいの意味で、「神」または地名の「宇治」にかかる枕詞。■竜田川 大和国生駒郡を流れ大和川に合流する川で紅葉の名所。 ■からくれなゐ 韓の国や唐土から輸入された紅の意味で、あざやかな赤色。 ■水くくる 古くは紅葉葉の下を水が潜るという解釈と、くくり染めという解釈がある。くくり染めは絞り染めの技法のひとつで、布の一部をつまんで糸でしばり、わざと染め残しを作って模様とする染め方。まるでくくり染にしたように、川のあちこちに紅葉が所々塊を作っているということで、現在ではこちらの解釈のほうが一般的。

出典

古今集(巻5・秋下294)。

決まり字

ちは

解説

『古今集』の詞書には「二条の妃(きさい)の東宮(とうぐう)の御息所(みやすどころ)と申しける時に、御屏風(おんびょうぶ)に竜田川に紅葉流れたる絵(かた)をかけりけるを題にて詠める 業平朝臣」とあり、素性法師の「もみぢ葉の流れてとまる湊にはくれなゐ深き波や立つらむ そせい」と並んでいます。

「二条の妃」は関白藤原基経の同母妹で清和天皇の女御、のち皇太后となった藤原高子(ふじわらのたかいこ 842-910)。「東宮の御息所」とは皇太子の母。この皇太子が9歳で即位して陽成天皇となります。

決まり字

ちは

【竜田川】

竜田川と大和川の合流点(手前が竜田川、奥が大和川)

屏風を見て詠んだ歌です。

『伊勢物語』によると、在原業平は二条妃(藤原高子)が清和天皇に入内する前に熱烈な恋愛関係にあったといいます。この歌は題詠に事寄せて、いまだ忘れられない高子への想いを歌ったのかもしれません。

もっとも実際に業平と高子がそんな関係にあったとは考えにくく、一種のファンタジーと思われますが。

藤原高子(ふじわらのたかいこ 842-910)。清和天皇の后で陽成天皇の母。当時の後宮歌壇の中心人物で、在原業平・文屋康秀・素性法師らを召して歌を詠ませ、また大和屏風の発達に寄与しました。

高子はわが子陽成天皇が元服するとともに皇太后となりますが、896年自ら建立した東光寺(京都東山区)の僧善祐と密通し、54歳で皇太后を廃されます。死後943年朱雀天皇の詔によって号は復されました。

枕詞「ちはやぶる」

「ちはやぶる」は「神」や地名の「宇治」にかかる枕詞。「勢い猛々しくふるまう」という意味の動詞「ちはやぶ」の連体形から発した言葉です。

「ちはやぶる」の「ち」は荒々しく吹く風。東風と書いて「こち」と読む時の「ち」と共通する言葉です。

「はや」は速くて敏捷なさま。

「ぶる」は、「そのようにふるまう」の意味で、「ちはやぶる」全体として「荒々しい風が速く吹きすさぶようにふるまう」といった意味になります。

これが元の意味で、枕詞としては元の意味が失われ、「神」や「宇治」にかかる枕詞となります。

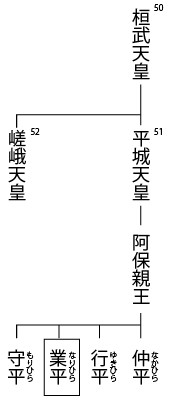

在原業平朝臣(828-880)。平安前期の歌人。在原氏の五男なので「在五中将」「在中将」ともよばれます。色好みの風流人の典型として知られ、なんと付き合った女性の数3733人といわれています。

16番在原行平の母違いの弟。23番大江千里の叔父。『伊勢物語』の主人公とされます。

平城天皇皇子阿保親王の五男として生まれ母は桓武天皇皇女伊登(いと)内親王。父阿保親王は「平城太上天皇の変(薬子の変)」(810年)で敗れた平城上皇の第一皇子であったため、事件後大宰権帥(だざいのごんのそち)に左遷され、大宰府送りになります。

【在原氏 略系図】

14年後の824年、阿保親王は平城上皇の崩御に伴い許しを得て京都に戻されます。翌825年に業平が生まれます。

826年(天長3年)生まれたばかりの業平は兄仲平、行平、守平らとともに臣籍に降下され(つまり臣下の身分におとされ)「在原」の姓をたまわります。

841年(承和8年)右近衛将監、蔵人、左兵衛佐、右馬頭を経て、875年右近衛中将、879年蔵人頭と順調に出世。

880年(元慶4年)従四位上右近衛権中将兼美濃権守として56歳で没します。

『日本三代実録』には「体貌閑麗、放縦不拘にして、略、才学無く、善く倭歌を作る」と業平を評しています。つまり姿形が優雅で落ち着いていて、行動は自由奔放である。役人の素養として必要な漢詩文の知識は持たず、もっぱら和歌を作ったと。

自由奔放な情熱のままに生きる「色好み」としての在原業平のイメージは、死後ますます定着していきました。

業平の死後20年後に成立した『古今集』には業平の歌は30首採られていますが、ほかの歌人の歌とちがって明らかに詞書が長く、歌というより物語に近いものがあります。たとえば以下のようなものです。

●皇位継承の望みを絶たれた文徳天皇第一皇子惟喬親王(これたかしんのう)が失意のうちに小野にこもると、業平は雪の中をたずねていく。

忘れては夢かとぞ思ふおもひきや雪ふみわけて君を見んとは

(現実をふと忘れて夢ではないかと思います。雪を踏み分けてあなたの姿を見ることになろうとは、思いもしませんでした)

●五条后の宮の西の対に住む昔の女を訪ねていって、その思い出を詠む。『伊勢物語』では二条高子との思い出を歌っていることになっています。

月やあらぬ春や昔の春ならぬ我が身一つはもとの身にして

(月は昔のままの月ではないのか。春は昔のままの春ではないのか。わが身一つは昔のままの身だというのに)

●東国に下って、三河国八橋でかきつばたが咲いているのを見て、ある人が「かきつばた」という五文字を句のかしらにすえて旅の心を詠もうといったので詠む。

唐衣きつつなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思ふ

(唐衣を着慣れたように、慣れた妻が都にいるので、はるかな旅路をきたことを、しみじみ悲しく思うのだ)

●東国へ下って武蔵国隅田川で都をなつかしんで詠む。

名にし負はばいざ言問はむ都鳥我が思ふ人は有りやなしやと

(その名も都鳥というお前に、いざ訊ねてみよう。都に残してきた

私の大切な人はまだ健在か、そうでないかと)

『古今集』仮名序では在原業平は六歌仙随一とたたえられ「その心あまりてことばたらず。しぼめる花のいろなくて、にほひのこれるがごとし」と評されています。

心の想いが激しいわりに言葉が足りない。舌たらずである。それはマイナスとも取れますが、藤原定家はそういう業平の余韻あり詠みっぷりをかえってプラスとしたと思われます。